27 jan

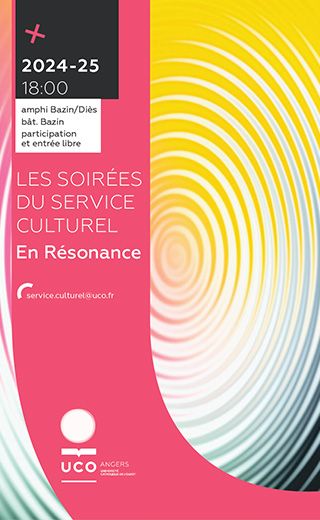

Cycle de conférences : en résonance

Vie culturelle

-

En Résonance

Lieu de formation et de recherche, l’Université catholique de l’Ouest est aussi un lieu de transmission des savoirs et de diffusion de la culture, par la programmation d’expositions, concerts, conférences et autres rendez-vous culturels ouverts à un large public.

Le cycle Art et Culture de l’UCO permet de décliner une thématique dans plusieurs champs disciplinaires en faisant appel à des spécialistes du sujet : personnalités du monde culturel ou enseignants-chercheurs de l’UCO.

Inauguré, en 2022, par le sociologue et philosophe allemand de renommée internationale, Hartmut Rosa, les soirées du Services culturel En Résonance veulent mettre en valeur une manière d’habiter le monde. Comment sommes-nous les uns et les autres en résonance avec cette terre, dans une attitude d’écoute et de disponibilité des différentes réalités qui la composent ? Nous écouterons le parcours singulier des personnalités du monde culturel et intellectuel invitées : à travers leur histoire singulière, ils dévoileront la manière dont ils cultivent ces expériences de résonance et contribuent ainsi, pour leur part, à une transformation du monde.

Alfredo jaar : À bout de souffle

Créateur qui, à travers son oeuvre, en résonance constante avec les soubresauts du monde, ouvre à des futurs possibles. Toujours dans le respect de l’autre, dans un engagement au service de la justice sociale, son oeuvre poétique interpelle tous les publics, suscite le dialogue et apporte des clefs de compréhension du monde.

Artiste, architecte et cinéaste, Alfredo Jaar vit et travaille à New York. Son travail a été largement exposé dans le monde entier. Il a participé aux Biennales de Venise (1986, 2007, 2009, 2013), de Sao Paulo (1987, 1989, 2010, 2021) ainsi qu’à la Documenta de Kassel (1987, 2002). L’artiste a réalisé plus de soixante-dix interventions publiques à travers le monde. Plus de quatre-vingts publications monographiques ont été publiées sur son travail. Il devient Guggenheim Fellow en 1985 et MacArthur Fellow en 2000. Il reçoit le Hiroshima Art Prize en 2018 et le Hasselblad Award en 2020. En 2024, il obtient le prix Premi Mediterrani (Menorca) Albert Camus.lundi 21 octobre | 18h | amphi Bazin | entrée libre

Éric fottorino

Entretien avec Magali Prodhomme, maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication (UCO) et Anne Prouteau, maître de conférences en Littérature (UCO). Soirée en partenariat avec les Lyriades de la langue française.

double parcours de journaliste et d’écrivain depuis le début des années 1980. Si le journalisme lui a offert une ouverture au monde qu’il a parcouru de l’Afrique à l’Amérique latine et aux pays de l’Est pour le journal Le Monde, la littérature est pour lui le lieu d’expression d’une histoire personnelle complexe, marquée par le questionnement sur l’identité et les origines. Auteur d’une quinzaine de romans, il a choisi la fiction comme révélateur du réel, en construisant livre après livre une oeuvre tournée vers la quête de soi au milieu des silences, des non-dits, des mensonges.

Lundi 27 janvier | 18h | amphi Bazin | entrée libre

Jean-françois zygel : l'art de l'improvisation

En partenariat avec la filière Musicologie

L’improvisation, Jean-François Zygel connaît. Depuis l’âge de 7 ans et ses débuts en musique, elle le fait vibrer. Pianiste improvisateur par excellence, Jean-François Zygel livre quelques-uns de ses secrets au cours de cette rencontre privilégiée. Comment improviser en musique ? Où trouver l’inspiration ? Comment progresser ? Au piano, dialoguant avec le public, il partagera dans cette inspirante leçon de musique sa passion et son expérience. Jean-François Zygel est bien connu du grand public pour son travail d’initiation à la musique classique à la radio et à la télévision. Il est également spécialiste de l’accompagnement de films muets en concert et enseigne l’improvisation au piano au CNSM de Paris.

Mercredi 5 février | 18h | amphi Bazin | entrée libre

L’étonnante destinée de Christine de Suède

Par Patrick Barbier, historien de la musique

Le XVIIe siècle romain est curieusement marqué par les trente années de séjour d’une femme exceptionnelle : Christine de Suède, reine à 8 ans et couronnée à 24, qui abdique à 28 ans pour se convertir aussitôt au catholicisme. C’est à Rome qu’elle passera le reste de sa vie, jusqu’à sa mort en 1689. Entourée d’une cour somptueuse et intellectuelle, elle révèlera les talents d’Alessandro Scarlatti ou de Corelli, créera la future Académie de l’Arcadie, protégera les juifs et tiendra tête aux papes les plus réactionnaires, tout en contribuant à créer le premier théâtre d’opéra à Rome. À la fois drôle et cruelle, raffinée dans ses goûts artistiques et vulgaire dans ses attitudes, mécène incomparable et féministe avant la lettre, Christine de Suède demeure une énigme parmi les principales têtes couronnées de son temps.

Lundi 24 février | 18h | amphi Bazin | entrée libre

Françoise Pétrovitch

Entretien avec Marion Duquerroy, maîtresse de conférences en Histoire de l’art contemporain à l'UCO.

Depuis les années 1990, Françoise Pétrovitch façonne l’une des oeuvres les plus puissantes de la scène française. Parmi les nombreuses techniques qu’elle pratique - céramique, verre, lavis, peinture, estampe ou vidéo - le dessin tient une place particulière. Dans un dialogue constant avec les artistes qui l’ont précédée et se mesurant aux motifs incontournables de la « grande peinture » - Saint- Sébastien, natures mortes, etc. -, Pétrovitch révèle un monde ambigu. L’intime, le fragment, la disparition, les thèmes du double, de la transition et de la cruauté traversent l’oeuvre que peuplent animaux, fleurs et êtres, et dont l’atmosphère, tour à tour claire ou nocturne, laisse rarement le spectateur indemne.

Lundi 3 mars | 18h | amphi Bazin | entrée libre

Sylvie germain : geste d'Écriture

L’écriture est un geste autant qu’une geste : mouvement, acte, et épopée. Écrire est un geste incisif, pénétrant, comme le rappelle l’origine la plus lointaine de l’écriture en Mésopotamie : des signes gravés sur des tablettes d’argile. L’écriture, dès sa naissance, est liée au creusement, à l’évidement – au vide –, et à l’extraction d’un sens dans la chair même de la matière. Écrire est un geste d’accueil de la langue, et d’attention portée à elle. Écrire, c'est prendre la langue au sérieux ; la penser, la rêver. Et c'est aussi un geste de salut – aux autres, passés et présents. « L’homme est lien et lieu écrits », a écrit Edmond Jabès. Écrire est une geste sans début ni fin, c’est s’inscrire dans la fable du monde en remous perpétuel, dialoguer avec les échos qui nous environnent, qui nous traversent, nous interpellent. « Ne néglige pas l’écho ; car c’est d’échos que tu vis », dit Jabès. Écrire est une geste écholalique, une épopée de mots dans le désert des livres pleins d'oasis, de mirages, et de vents. Sylvie Germain est romancière, dramaturge et essayiste. Elle a reçu de nombreux prix littéraires.

Lundi 17 mars | 18h | amphi Bazin | entrée libre